かかりつけ医機能報告制度で変わる介護施設の立ち位置とは?

2025/06/26

2025年4月、「かかりつけ医機能報告制度」が新たに制度化されました。これは医療機関だけでなく、介護施設にも大きな影響を与える制度です。

少子高齢化が進み、「地域で支える介護」の重要性が高まる中で、介護施設も地域包括ケアシステムの一員としての役割を強く求められるようになっています。

本記事では、「地域包括ケア」と「かかりつけ医機能報告制度」の関係を整理しながら、施設が取るべき対応についてご紹介します。

地域包括ケアシステムとは?

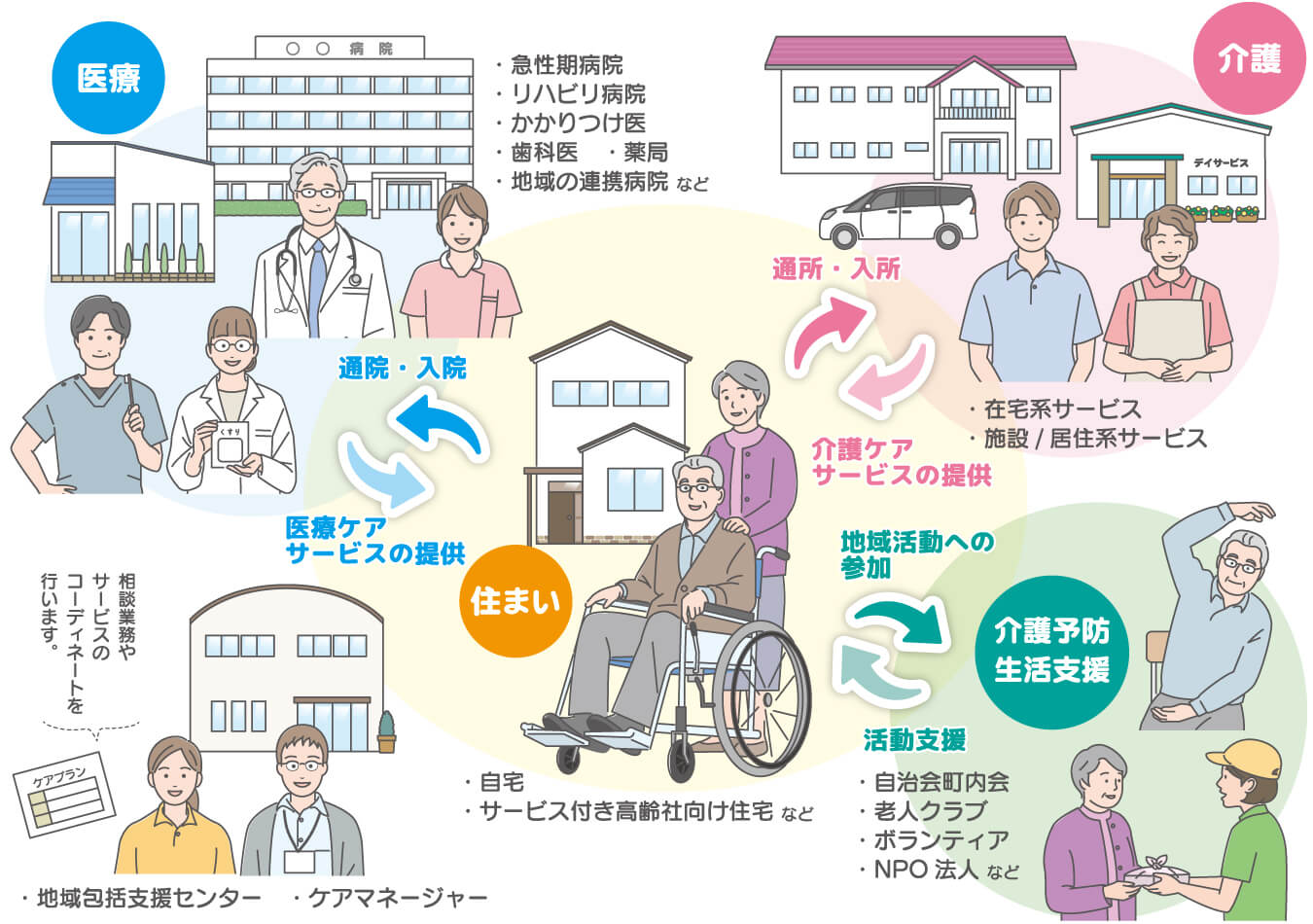

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域全体で支える仕組みです。以下の5つを一体的に整備することが目標とされています。

医療:通院が困難な方でも対応できる、訪問診療などの地域密着型医療体制。

介護:必要な介護サービスを、住まいの近くで切れ目なく受けられる体制。

予防:フレイルや認知症を防ぐための運動・健康管理などの予防支援。

住まい:高齢者が安心して暮らせる住宅や施設の整備と支援。

生活支援・介護予防支援:買い物・見守り・相談など日常生活の支援体制。

これらを地域で連携させることで、高齢者の「最期まで自宅・地域で暮らす」ことを支える仕組みが整います。

かかりつけ医機能報告制度とは?

2025年に制度化された「かかりつけ医機能報告制度」は、地域の医療機関が自らの機能(在宅医療、連携体制、対応可能時間など)を国に報告する制度です。報告項目には「介護施設との連携状況」も含まれており、医療機関とどのような関係を築いているかが“見える化”されるようになります。

介護施設が巻き込まれる意味とは?

“かかりつけ医とつながっている介護施設”が、これからのスタンダードになります。

医療と介護の連携が「制度上も前提」となる中で、介護施設には次のような対応が求められます。

かかりつけ医機能報告制度により、医療機関は連携先としての介護施設の関与を報告するようになります。

つまり、介護施設が医療との連携に積極的であるかどうかが、医療側・行政側にも“見える化”されていきます。

介護施設が果たすべき役割とは?

地域包括ケアにおける介護施設の役割は、従来の枠を超えつつあります。

| 従来の役割 | これからの役割 |

|---|---|

| 利用者へのサービス提供 | 地域住民との交流・開放 |

| 家族との連携 | 医療機関・自治体との多職種連携 |

| 利用者だけを対象 | 地域全体を視野に入れた活動 |

具体的な役割例

地域住民への介護予防教室の開催

高齢者の緊急時受け入れの協力

地域の高齢者見守りネットワークへの参加

地域包括支援センターとの情報共有と連携

連携が進むと期待できること

地域からの信頼度アップ

→ 施設見学・利用相談が増えるきっかけに地域の医療・福祉とのつながり強化

→ 連携先からの紹介・支援が受けやすくなる自治体の補助金・委託事業の対象になりやすい

→地域活動が評価され、経営にも好影響

まとめ|地域とつながることが選ばれる施設への第一歩

今後ますます、「地域とどうつながっているか」が、利用者・家族から選ばれる施設かどうかの分かれ道になります。

地域包括ケアへの参加は難しくありません。「情報を共有する」「顔を出す」「小さな活動を始める」ことから、施設の信頼と存在感は確実に高まっていきます。

0120-113-756

0120-113-756

お問い合わせ・資料請求

お問い合わせ・資料請求